ー新築建売 不動産屋のマメ知識ー

☑長期優良住宅の定義や認定基準

メリット・デメリットを知りたい

☑他の住宅タイプと比較して判断材料を得たい

☑認定を受けるための方法や必要な手続き、

費用感を把握したい

☑認定を受けるためのステップ、選択

する際のポイントや注意点

☑長期優良住宅が日常生活や将来設計に

どのような影響を与えるか

2019年に入社し、造成現場・建築現場で経験を積み、営業職に転身。

現場での経験を活かしお客様それぞれに寄り添った提案、地域性を考慮した上で土地を有効活用頂けるようサポートを行う。

売土地・新築建売物件・賃貸・中古マンション物件なども取り扱う。

皆さんこんにちは。

明和住宅スタッフ営業担当の良知です。

マイホームを建てる際、「長く快適に住み続けられる家を選びたい」と考える方が多いでしょう。そのような方に注目されているのが、長期優良住宅です。耐久性や省エネルギー性に優れ、住宅ローンや税制面での優遇措置も受けられるため、資産価値を維持しやすいというメリットがあります。

しかし、長期優良住宅の認定取得には手続きの手間や建築コストの増加といったデメリットもあるため、慎重に検討することが大切です。

本記事では、長期優良住宅の概要や認定基準、取得のメリット・デメリット、注意点について詳しく解説します。長期優良住宅の取得を検討している方は、是非参考にしてください。

長期優良住宅とは、快適で安全に住み続けられるよう、国が定めた厳しい基準をクリアした住宅のことです。ここでは、長期優良住宅の概要を解説します。

長期優良住宅とは、2009年に制定された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく基準を満たした住宅です。この法律の目的は、長期間にわたり安心して快適に住み続けられる住宅を普及させることです。

長期優良住宅として認定されると、住宅ローンの金利優遇や税制優遇を受けられます。認定を受けるためには、耐震性や省エネルギー性能、維持管理のしやすさなど、複数の基準を満たす必要があり、所轄行政庁へ申請して審査を受ける必要があります。

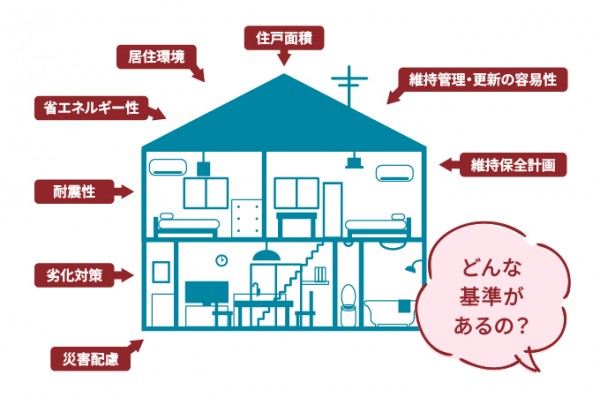

長期優良住宅として認定されるためには、新築の戸建て住宅の場合、以下の8つの基準を満たすことが求められます。

|

項目 |

内容 |

| 居住環境 | 地域の計画と調和し、景観や住環境の維持・向上を考慮していること |

| 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために、最低でも75㎡以上(1階は40㎡以上)が必要 |

| 省エネルギー性 | 断熱性能等級「等級5」、一次エネルギー消費量等級「等級6」を満たしていること |

| 耐震性 |

品確法の基準を満たし、耐震等級1以上または免震建築物であること |

| 劣化対策 | 構造躯体の耐久性向上のため、劣化対策等級「等級3」以上を満たすこと |

| 維持管理・更新の容易性 | 配管などの設備の点検・交換がしやすく、維持管理対策等級「等級3」であること |

| 維持保全計画 | 主要構造・給排水設備・雨水浸入防止の点検や補修計画を策定すること |

| 災害配慮 | 自治体の基準に基づき、災害リスクに応じた対応を行うこと |

これらの基準を満たすことで、長期的に快適な住環境を維持し、住宅の資産価値を保ちながら、税制優遇のメリットも享受することができます。

※長期優良住宅は令和4年(2022年)の法改正によって断熱・耐震についての基準が以前よりも厳しくなりました。現在の長期優良住宅はより安心して長く住み続けられる家となっています。

.jpg)

長期優良住宅に認定されると、住宅ローンの金利引き下げや税制の優遇措置を受けられるなど、さまざまな利点があります。さらに、耐久性や省エネルギー性能が高いため、長く快適に住み続けられることも魅力です。

ここでは、長期優良住宅の認定を受けるメリットを具体的に解説します。

長期優良住宅に認定されることで、不動産取得税や登録免許税といった税制上の優遇措置を受けられます。他にも、住宅ローン控除の上限額が引き上げられるため、住宅購入時の負担を軽減できます。

なお、これらの優遇措置は一定の期限が設けられているため、利用を検討する際には適用期間を事前に確認することが重要です。ここでは、長期優良住宅の税制優遇の内容について詳しく解説します。

長期優良住宅では、住宅ローン控除の適用期間や控除限度額が一般の住宅よりも優遇されます。「住宅ローン控除」は、年末時点のローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です。長期優良住宅の場合、最大13年間適用されます(2025年末までの入居が条件)。

ただし、消費税10%が適用される新築住宅の購入では13年、それ以外では10年と、控除期間が異なります。

控除の対象となるローンの限度額も一般住宅より高く設定されており、長期優良住宅では最大4,500万円まで適用可能です。一般住宅の上限3,000万円と比較すると、より大きな減税効果を得られる点が大きなメリットです。

|

項目 |

認定長期優良住宅(新築) |

認定長期優良住宅(中古) |

一般住宅(新築) |

一般住宅(中古) |

|

控除対象限度額 |

4,500万円 |

3,000万円 |

2,000万円 |

|

|

控除率 |

0.7% |

|||

|

控除期間 |

13年 |

10年 |

||

|

最大控除額 |

409.5万円 |

210万円 |

140万円 |

|

参照:No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

長期優良住宅の場合、住宅を新築・購入する際に必要な登録免許税が軽減されます。所有権の保存登記や移転登記にかかる税率が引き下げられるため、一般住宅よりも負担を抑えられるのがメリットです。

具体的には、一般住宅の保存登記税率は0.15%ですが、長期優良住宅では0.1%に軽減されます。同様に、移転登記の税率も0.3%から0.2%に引き下げられます。

一般住宅と長期優良住宅の税率の違いは、以下の表の通りです。

|

税の種類 |

税率:通常の住宅 |

税率:長期優良住宅 |

|

保存登記費用 |

0.15% |

0.1% |

|

移転登記費用 |

0.3% |

0.2% |

|

マンション |

0.3%(移転登記) |

0.1%(保存登記) 0.2%(移転登記) |

長期優良住宅の方が通常の住宅と比べて登記費用を節約できるため、コスト面でのメリットも大きいといえます。

参照:特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

長期優良住宅を新築または購入する際、「認定住宅等新築等特別税額控除(投資型減税)」を利用できます。これは、2025年末までに「長期優良住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「認定低炭素住宅」のいずれかを取得した場合に適用される制度です。

住宅ローンを利用せず自己資金で購入する場合、長期優良住宅の基準を満たすためにかかった「掛かり増し費用」の10%が所得税から控除されます。控除対象の上限額は650万円となっており、最大控除額は65万円です。

ただし、この投資型減税は住宅ローン控除との併用ができないため、どちらの制度を利用するか事前に確認することが重要です。

地震保険は、住宅の耐震性能に応じて保険料の割引が適用される仕組みで、耐震性の高い長期優良住宅は割引対象となります。

具体的には、耐震等級1の住宅は10%、耐震等級2の住宅は30%、耐震等級3や免震建築物は50%の割引を受けられます。これにより、長期優良住宅は一般的な住宅よりも経済的な負担を軽減できる点が大きなメリットです。

|

耐震等級・種類 |

地震保険料割引率 |

|

耐震等級1 |

10% |

|

耐震等級2 |

30% |

|

耐震等級3・免震建築物 |

50% |

長期優良住宅を選ぶことで、長期的な安心とコスト削減の両方を実現できます。

.jpg)

「子育てグリーン住宅支援事業」は、省エネ性能の高い住宅を対象とした補助金制度です。子育て世帯や若者夫婦世帯が、長期優良住宅やZEH水準住宅を新築・改修する際に利用できます。2050年カーボンニュートラル実現に向け、エネルギー効率の高い住宅の普及を促進する目的で設けられました。

この制度では、ZEH基準以上の住宅に対して、世帯や住宅の種類に応じた補助額が設定されています。

|

対象住宅 |

補助額(建替前住宅の除却あり) |

補助額(除却なし) |

|

GX志向型住宅 |

160万円/戸 |

- |

|

長期優良住宅 |

100万円/戸 |

80万円/戸 |

|

ZEH水準住宅 |

60万円/戸 |

40万円/戸 |

基礎工事開始後の住宅が補助の対象となり、事業者登録が必要です。エネルギーコスト削減と資産価値向上を兼ね備えた長期優良住宅を建てる際には、活用を検討するとよいでしょう。

長期優良住宅の耐震基準を満たすことで、大規模地震時の住宅損傷を軽減し、将来的な耐震改修工事のコストを抑えることが可能です。

また、省エネ基準を満たした高気密・高断熱の住宅は、外気温の影響を受けにくく、冷暖房効率が向上するため、快適な室内環境を維持しながら電気代の節約にもつながります。冬場の急激な温度変化によるヒートショックのリスクも軽減し、高齢者にも優しい住環境で生活できます。長く安心して暮らせる住宅として、多くのメリットがあります。

長期優良住宅は、一般的な住宅と比べて資産価値が落ちにくく、将来的に売却しやすいという特徴があります。これは、耐震性・劣化対策・維持保全計画といった厳しい認定基準をクリアしており、住宅の品質が高く評価されるためです。

また、日本の住宅市場では築年数が経過すると資産価値が下がりやすい傾向がありますが、長期優良住宅は計画的なメンテナンスが行われるため、価値の維持がしやすい点もメリットです。将来的な売却を視野に入れる場合、新築時から長期優良住宅の認定を取得することで、市場価値の高い住宅として取引できる可能性が高まります。

.jpg)

長期優良住宅には多くのメリットがある一方で、認定を受ける際に発生するデメリットもあります。認定を受けることで得られるメリットと、コストや手間を比較し、自分にとって最適な選択肢かどうかを判断することが重要です。

ここでは、長期優良住宅のデメリットについて詳しく解説します。

長期優良住宅は、耐震性や省エネルギー性を高めるために高品質な材料や施工技術が必要となり、一般的な住宅より建築コストが高くなる傾向があります。特に、耐震等級や劣化対策等級を満たすための構造材強化や、高気密・高断熱仕様の導入によるコストの増化が大きいです。

また、認定申請には5万~6万円程度の手数料がかかり、地域によって費用が異なります。さらに、申請手続きの専門性が高いため、設計図書の作成や代行手数料として20万~30万円が別途必要になるケースもあります。

このように、長期優良住宅はメリットが多い反面、初期費用が高額になる点がデメリットといえるでしょう。認定取得のメリットとコストを比較し、慎重に検討することが大切です。

長期優良住宅の建築着工には、通常の住宅よりも時間がかかることがあります。要因として、所管行政庁による認定手続きが必要なことが挙げられ、審査には1週間から1カ月以上かかるケースも。

また、申請内容に不備があると修正対応が必要になり、さらに時間がかかる可能性があります。審査期間自体を短縮することはできないものの、申請書類を事前にしっかり準備し、スムーズに手続きを進めることで、着工までの期間を短縮しやすくなります。

●継続的な点検が欠かせない

長期優良住宅では、建築後も維持保全計画に基づく定期点検と修繕が義務付けられています。これは住宅の品質を長期間維持するための重要な取り組みであり、点検やメンテナンスを怠ると認定が取り消されることもあるため、適切な管理が必要です。

「維持保全計画」の基準としては、住宅の定期点検・調査・修繕は30年以上の期間にわたり実施する必要があり、点検の間隔は10年以内とされています。

このように、長期優良住宅は高い耐久性を誇る一方で、計画的な点検や修繕が欠かせないため、維持管理の手間やコストも考慮する必要があります。

長期優良住宅では、「耐震等級3」の取得が推奨されており、耐力壁を多く配置する設計が一般的です。そのため、広いリビングや開放的な吹き抜けなど、大きな空間を確保することが難しいケースがあります。

また、すべてのハウスメーカーや工務店が、長期優良住宅の基準に対応しているわけではありません。開放的な間取りを維持しつつ認定を取得するためには、耐力壁以外の耐震対策(例:制震ダンパーの設置など)に対応可能な業者を選ぶことが大切です。

設計の自由度を重視する場合は、事前に対応可能な施工会社を検討しておきましょう。

.jpg)

申請方法として、「直接所管行政庁へ申請する方法」と「登録住宅性能評価機関を経由して申請する方法」の2通りあります。地域によって対応が異なるため、事前確認が必要です。

ここでは、登録住宅性能評価機関を利用した申請の流れについて詳しく解説します。

長期優良住宅の認定を受けるためには、建築や維持保全に関する「長期優良住宅建築等計画」の作成が必須です。この計画には、住宅の耐震性・省エネ性・維持管理方法などの詳細を記載し、申請時に所管行政庁へ提出する必要があります。

スムーズに申請を進めるためにも、事前に設計士や施工業者と協力して計画を作成し、基準を満たしているか確認しておくことが重要です。

長期優良住宅の認定基準を満たすためには、登録住宅性能評価機関の技術的審査を通過する必要があります。この審査では、住宅が耐震性・省エネ性・維持管理性などの認定基準を満たしているかが確認されます。

審査を受ける際には、確認申請書や設計住宅性能評価申請書のほか、設計内容説明書・図面・計算書などの添付書類の提出が必要です。書類を正確に準備し、スムーズな認定取得を目指しましょう。

登録住宅性能評価機関の技術的審査を通過すると、確認書や住宅性能評価書が交付されます。これらは、住宅が長期優良住宅の基準を満たしていることを証明する書類です。

その後、所管行政庁へ認定申請書・確認書・各種図面などを提出し、適合審査を受けます。審査に通過すると、正式に長期優良住宅として認定されます。

長期優良住宅の着工は、所管行政庁の適合審査を通過し、認定通知書が交付されてはじめて正式に開始されます。この認定を受けることで、住宅が長期優良住宅として認められ、各種優遇措置を受けられるようになります。

なお、着工前に申請を行っておくことで、認定通知書の交付前に工事を開始し、その後に認定を受けることも可能です。スケジュールに応じて、適切なタイミングで申請を進めましょう。

長期優良住宅の認定を受けるためには、劣化対策・耐震性・省エネルギー対策・住戸面積・維持保全計画など、全9項目の基準を満たした上で施工を進める必要があります。

各基準には細かい評価方法が設定されていますが、設計や施工は住宅建築会社や工務店が対応するため、施主がすべてを把握する必要はありません。信頼できる業者と連携し、認定要件を満たす家づくりを進めましょう。

✔長期優良住宅の認定を受ける際のポイント・注意点

.jpg)

長期優良住宅の認定を受けることで、住宅の資産価値を維持しつつ、税制優遇や住宅ローンの優遇措置などのメリットも享受できます。しかし、認定取得には手続きや費用がかかるほか、設計や維持管理における基準など、事前に確認しておくべきポイントがいくつかあります。

ここでは、認定取得をスムーズに進めるための重要なポイントや注意点について解説します。

長期優良住宅の認定後に設計変更やリフォームを行う場合、再度所管行政庁への申請が必要です。認定申請は着工前に行うため、申請後に間取りや仕様を変更する場合、計画変更の手続きが求められます。

また、建築後に増築や大規模リフォームを行う場合も、同様の申請が必要となるため、認定を維持するためには適切な手続きを忘れずに行うようにしましょう。

長期優良住宅では、耐震性や省エネ性を高めるための高品質な構造部材や設備を使用することから、一般住宅より建築コストが2~3割高くなる傾向があります。

そのため、予算内に収められるかどうかを事前に確認し、認定申請費用や代行手数料などの諸費用を含めて資金計画を立てることが重要です。自己資金で支払うケースも多いため、資金計画には余裕を持たせ、住宅ローンだけでなく、初期費用や将来の維持費も含めた総合的な資金計画を立てるようにしましょう。

長期優良住宅の認定をスムーズに取得するためには、建築実績が豊富で技術力の高いハウスメーカーを選ぶことが重要です。経験豊富な業者であれば、認定基準を的確に満たした設計・施工が可能となり、手続きの負担を軽減できます。

また、標準仕様で長期優良住宅の基準を満たしているハウスメーカーを選ぶことで、追加のアップグレード費用が不要になり、コストを抑えられます。事前に対応実績や仕様を確認し、最適な業者を選びましょう。

✔まとめ

長期優良住宅は耐震性や省エネルギー性に優れ、税制優遇や住宅ローンの優遇措置などのメリットがあることから、長く安心して暮らせる住宅を求める方におすすめです。

ただし、認定取得には建築コストや手続きの手間がかかる点には注意が必要です。特に、設計段階から基準を満たす計画を立てることと、適切な施工会社を選ぶことが重要といえるでしょう。

明和住宅の建売物件は、標準仕様で長期優良住宅の基準をクリアしており、追加費用なしで認定取得が可能です。高品質な住まいをスムーズに手に入れたい方は、ぜひ明和住宅の物件をご検討ください。詳細について、まずは一度お問い合わせいただければ幸いです。

などなど、そういったご質問もお気軽にお問い合わせください。

→葵区の新築住宅を見る

→駿河区の新築住宅を見る

→清水区の新築住宅を見る

物件の無料相談はこちら →

住宅購入は生涯に一度の大きな決断なので、充分なリサーチと慎重な検討が大切です!

引き続き、家づくりをお楽しみください。

建売・土地探しの相談もお気軽にご連絡ください♪

新築物件を見る → 売土地を探す →

年間約25棟の住宅建築を行う明和住宅は「究極に住みやすい家」を目指しています!ローンや資金の心配、理想の家を建てるノウハウがなく不安等のお悩みをお持ちの方に、適切な家づくりのノウハウを持つ専門家がお待ちしております!まずはお気軽にご相談ください。

静岡の建売住宅なら明和住宅!

9:00 ~ 17:00 不定休